معرفة

المحفوظية الأولى: التاريخ والآثار

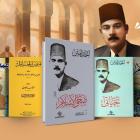

نجيب محفوظ… من المقبرة إلى الرواية: حين يلمع الأدب على ضفاف المعابد وتنكشف فتنة المصريات في عقله، ماذا أخفى المتحف المصري في ذاكرة نجيب محفوظ؟

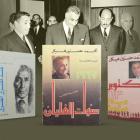

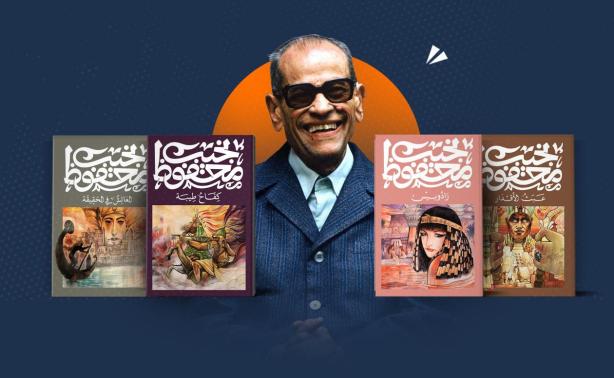

أغلفة روايات «عبث الأقدار»، «رادوبيس»، «كفاح طيبة»، «العائش في الحقيقة» للأديب نجيب محفوظ

أغلفة روايات «عبث الأقدار»، «رادوبيس»، «كفاح طيبة»، «العائش في الحقيقة» للأديب نجيب محفوظ

سر افتتان نجيب محفوظ بالمصريات

على مدى سنوات طويلة وأنا مشغول ببحث العلاقة الوطيدة والمكينة بين إبداع نجيب محفوظ الروائي كله، وبين عشقه بل افتتانه بالحضارة المصرية القديمة، أو ما يمكن إجمالًا أن نطلق عليه (علم المصريات) في العموم!

عشرات المقالات والدراسات التي توقفت عند مظاهر أو جوانب من تلك العلاقة! أغلبها توقف عند ما يطلق عليه أعماله التاريخية الأولى؛ الروايات الثلاث التي استهلها بـ «عبث الأقدار» (1939)، ثم «رادوبيس» (1943)، وأخيرًا «كفاح طيبة» (1944).

وإن كان لنجيب محفوظ كتاب مترجم صدر سنة 1932 وهو في الفرقة الثانية من كلية الآداب، بعنوان «مصر القديمة» للأثري المعروف جيمس بيكي، وقد نشره على صفحات (المجلة الجديدة) لصاحبها -آنذاك- سلامة موسى. ولم يلتفت عدد كبير من النقاد إلى روايةٍ رابعة له كتبها في مرحلة متقدمة من العمر، هي روايته «العائش في الحقيقة» (1985) التي تدور أحداثها ووقائعها حول الملك المصري أخناتون وثورته الدينية.

ومن قبلها تعرض نجيب محفوظ لمعالجة بعض سيرة ملوك وفراعنة مصر القديمة في كتابه «أمام العرش ـ حوار بين الحكام» الذي صدر سنة 1983 أي قبل عامين فقط من «العائش في الحقيقة».

وما بين سنة 1944 التي صدرت فيها «كفاح طيبة»، وسنة 1985 التي صدرت فيها رواية «العائش في الحقيقة»، حوالي واحد أربعين سنة بالتمام والكمال، كان مشروعه الروائي الباذخ قد علت طوابقه طابقًا بعد طابق، وتمايزت رواياته الكبرى داخل دوائر التصنيف الفني والاجتماعي، والجمالي والفلسفي والرمزي (الروايات التاريخية، الروايات الواقعية الاجتماعية، رواية الأجيال الكبرى، المرحلة الرمزية، المرحلة الفلسفية، الواقعية الرمزية مرة أخرى، وأخيرًا النصوص القصيرة جدًا المستلهمة من السيرة والأحلام والتأملات والأطياف.. إلخ).

الاكتشاف الأثري المزهل

كانت هذه باختصار خطاطة موجزة لتناولات نجيب محفوظ الإبداعية (رواية، ترجمة إبداعية، كتابة حوارية) لمصر القديمة، وحضارة مصر القديمة كما تمثلها نجيب محفوظ وجسدها جماليًا في أربع روايات أساسية من إبداعه الروائي، وكتاب تمهيدي كان يمرن فيه يده وأسلوبه على الكتابة، والتأكد من إتقانه للإنجليزية التي كان يقرأ بها كلغة أساسية بعد العربية، فضلًا على ما يمكن اعتباره بأن هذا الكتاب قد أسس -إلى حد كبير- تصورات نجيب محفوظ وتخيله لفضاء مصر القديمة في عصورها القديمة على ضفاف النيل، سواء كانت في قصور الحكام وضياع الأغنياء من أهل مصر أو المعابد الضخمة والمسلات الشاهقة، أم في أحياء السكان العاديين من أهل مصر من العمال والفلاحين، وعموم الشعب.

ويظهر هذا الأثر في رواياته الأولى جليًّا بشكل لا نحتاج مع إلى إثبات أو دليل، فالنصوص ماثلة بين أيدينا، والشواهد أكثر من أن تعد.. في مسار مواز للنصوص الإبداعية، لم يترك نجيب محفوظ فرصة أو مناسبة (حديث صحفي أو حوار نقدي أو لقاء تليفزيوني أو إذاعي... إلخ) إلا وجلى فيها، وكشف لنا خير كشف، عن اللحظة التي قرر فيها الإمساك بالقلم والبدء في كتابة أولى رواياته التاريخية في إطار رغبته العارمة والجارفة في تسجيل تاريخ مصر القديمة كله روائيًا على غرار مشروع جورجي زيدان في سلسلة رواياته (تاريخ الإسلام) والتي بلغت 22 رواية.

وذلك تحت وطأة التأثر العميق بالاكتشافات الأثرية المذهلة، وعلى رأسها طبعًا اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد المكتشف الأثري البريطاني هيوارد كارتر سنة 1922 (كان نجيب محفوظ في الحادية عشرة من عمره آنذاك). تحدث نجيب محفوظ عن ذلك بالتفصيل ولم يترك لنا معلومة مهمة أو تفصيلة ذات دلالة إلا وذكرها في الحوارات المطولة التي فصل فيها الحديث عن نفسه أو تاليًا في الحلقات المتلفزة والتسجيلات الصوتية التي شكلت ثروة مهولة من الحوارات واللقاءات والأحاديث لم تنل بعد ما تستحقه من فحص ودراسة وتحليل.

الحوارات والمتلفزات مفاتيح للذات

المهم أن نجيب محفوظ لم يتركنا في حيرةٍ من أمرنا بهذا الشأن، بل أعطانا كل ما لديه عن حياته مبكرًا في تلك الفترة (العشرين سنة الأولى من عمره) والتي تشبع فيها تشبعًا رهيبًا ومذهلًا بمفردات وتفاصيل الحضارة المصرية القديمة، جنبًا إلى جنب طبعا بالحضارة الإسلامية عمومًا وتاريخ الأسر والدول التي حكمت مصر في العصور الإسلامية منذ عصر الولاة وحتى العثمانيين (من ابن طولون والإخشيد والفاطميين والأيوبيين وصولًا إلى المماليك ثم العثمانيين)، ولك أن تراجع كلمته المبهرة في خطابه الموجه إلى لجنة جائزة نوبل التي منحته إياها سنة 1988.

ثلاثة مصادر أساسية لا غنى عنها لمعرفة أثر المصريات أو تنامي الاهتمام بعلم المصريات، وخاصة ما يتصل منه بمصر القديمة، على نجيب محفوظ وعلى توجيه دفة مشاعره، ورؤيته للعالم، وللإبداع والكتابة الروائية عمومًا. أهم هذه المصادر وأغناها حواره المطول مع فؤاد دوارة في كتاب «عشرة أدباء يتحدثون»، ومع جمال الغيطاني في «نجيب محفوظ يتذكر» ومع رجاء النقاش بالطبع في «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ».

تاليًا سيضاف إليها سلسلة حوارات «وطني مصر» التي أجراها معه الكاتب المسرحي محمد سلماوي، وانفرد فيها بذكر الدور الكبير الذي لعبته أم نجيب محفوظ في توجيه اهتمامه وتنمية شغفه بالآثار المصرية القديمة والمسلات والمعابد، وأخيرًا بزياراتها الدورية إلى المتحف المصري بالتحرير، وكانت تحرص على اصطحابه معها في كل زيارة من هذه الزيارات التي تكلم عنها تفصيلًا (مع سلماوي في حوارات وطني مصر)، وكشف أهميتها وما مارسته من تأثير وطبعته على نفسه وروحه في تلك السن المبكرة.

ولا أشك في أن التحاق نجيب محفوظ بكلية الآداب قسم الفلسفة كان أثرًا ونتيجة لهذا الشغف المتنامي، ولعب دورًا كبيرًا في اتصال محفوظ بمصادر الثقافة المتاحة له آنذاك بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية حتى كي يشبع نهمه وقراءاته في تاريخ مصر القديمة وحضارتها وعظمتها، وقد شجعه على ذلك تشجيعًا عظيمًا أيضًا اتصاله المبكر بسلامة موسى الذي فتح له صفحات مجلته (المجلة الجديدة) لينشر فيها مقالاته الفلسفية الأولى، كما نشر له ترجمته أيضًا لكتاب جيمس بيكي «مصر القديمة» الذي أشرنا إليه منذ قليل.

قبل الوقوف تفصيلًا عند المحطات المفصلية المركزية في تلك المرحلة التأسيسية من سيرة نجيب محفوظ وإبداعه، من المهم إلقاء قليل من الضوء على بعض التفاصيل التي كشفها لنا فيما ذكرناه من مصادر وحوارات؛ سأستعين ببعضها لإجلاء الصورة وإضاءة ملامحها. يقول محفوظ في حواراته مع سلماوي عن أسباب تعلقه بمصر القديمة والتاريخ المصري القديم:

«كنت كلما علمت باكتشاف جديد لآثارٍ قديمة في أرض مصر، عجبت لتاريخ هذا البلد الغني الذي كان طوال تاريخه ملتقى لحضارات العالم أجمع من الفارسية والرومانية واليونانية في العصور القديمة إلى مختلف الحضارات الغربية في العصر الحديث».

ولهذا، فقد كان للاكتشاف الأول الكبير في الثلث الأول من القرن العشرين تأثير رهيب على نجيب محفوظ، وهو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 على أيدي البريطاني هوارد كارتر، ففي ذلك الوقت انبهر العالم كله بما تم إخراجه من هذه المقبرة النادرة التي لم تكن أيدي لصوص المقابر في العصور الغابرة قد وصلت إليها، ورغم أن صاحبها الفرعون الصغير لم يكن من حكام مصر العظام، ولم يستمر حكمه أكثر من تسع سنوات، إلا أن النفائس التي كانت تزخر بها مقبرته أعطت للعالم فكرة عما كان بداخل مقابر الفراعين الكبار، من أمثال رمسيس الثاني، وأحمس، وخوفو، وأخناتون الذي خلّفه مباشرة في الحكم توت عنخ آمون.

كان لهذا الاكتشاف الجديد أثر أعمق مما نتخيل في حياة نجيب محفوظ لم يفارقه طوال عمره؛ لأنه كان الدفعة الأولى التي ولّدت بداخله الدافع للكتابة، وحددت له الاتجاه الذي سيتخذه في كتاباته الروائية في ذلك الوقت؛ يقول:

«إنني وجدت في ذلك التاريخ كنزًا زاخرًا بالقصص والمواقف، فقررت أن أهب حياتي لكتابة تاريخ مصر القديم بالرواية، وهكذا نشرت بالفعل ثلاث روايات مستوحاة كلها من هذا التاريخ القديم، لكني بعد فترة وجدت أن ثراء التاريخ المصري ليس في القديم وحده، وإنما أيضًا في التاريخ الحديث الذي بهرني بنفس الدرجة، فاتجهت إليه برواياتي، دون أن أترك التاريخ القديم، فقد عدت إليه مرة أخرى لأكتب رواية «العائش في الحقيقة» عن فرعون مصر الأكبر إخناتون..»

(وللحديث بقية)